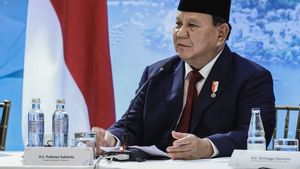

Presiden Prabowo Subianto belum genap setahun duduk di Istana, ketika sejumlah menterinya mulai membuat gaduh. Bukan karena kebijakan strategis atau manuver besar, melainkan karena satu isyarat politik yang sederhana, namun dalam. Mereka sowan ke mantan Presiden Jokowi.

Satu per satu menteri berangkat ke Solo. Ada Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Sakti Wahyu Trenggono, hingga Budi Gunadi Sadikin. Semua mengatasnamakan silaturahmi lebaran. Biasa saja, semula. Sampai kemudian, di sela kunjungan itu, terdengar sebutan “bos” untuk Jokowi. Seketika tafsir publik muncul. siapa sebenarnya atasan mereka? Jokowi atau Prabowo?

Dalam sistem presidensial, garis komando seharusnya tunggal. Tetapi politik sering lebih rumit dari sekadar struktur formal. Realitasnya, saat Prabowo baru memulai kepemimpinan, loyalitas sebagian anggota kabinetnya mulai dipertanyakan.

Bantahan segera muncul. Para menteri berkilah itu sekadar ucapan spontan, tergelincir lidah. Namun publik terlanjur membaca pesan lebih dalam. Ini mengingatkan kembali ucapan Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono soal “matahari kembar” — dua pusat kekuasaan dalam satu langit, benih kekacauan yang pelan-pelan bisa tumbuh.

Sejarah para menteri itu tidak bisa dihapus. Beberapa menteri anggota Kabinet Merah Putih adalah loyalis Jokowi, tumbuh bersamanya dalam jalur politik. Jejak digital membuktikannya.

Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat menenangkan suasana. "Kalau hatinya bersih, tak ada ancaman," katanya. Tapi masalah ini bukan sekadar soal hati. Ini soal etika kekuasaan. Tentang siapa yang benar-benar memimpin, siapa yang benar-benar bekerja.

Bahlil Lahadalia, kini Ketua Umum Golkar dan Menteri ESDM, menegaskan semua menteri tunduk pada Presiden Prabowo. Tapi realitas di lapangan tak sesederhana itu.

Belakangan, rombongan perwira Sespimmen Polri juga datang menemui Jokowi. Resminya meminta masukan. Namun di mata publik, ini bukan sekadar silaturahmi. Ada kekuatan simbolik yang hendak dijaga.

BACA JUGA:

Di tengah itu semua, Ganjar Pranowo, politisi PDIP yang pernah bersaing dengan Prabowo Subianto di Pilpres melempar guyon: "Pak Prabowo sakit hati nggak tuh?" Candaan yang justru menyoroti kenyataan. Loyalitas tak melulu soal jabatan, tapi juga soal hati, sejarah, dan siapa yang dianggap tetap berpengaruh.

Ketua MPR dan petinggi Gerindra, Ahmad Muzani, buru-buru menyatakan Prabowo tidak terganggu. Tapi tafsir di mata publik sudah bergerak liar.

Dalam politik, kehadiran dua matahari bisa menjadi masalah serius. Ini bukan lagi soal etiket berkunjung. Ini soal siapa yang benar-benar menjalankan roda pemerintahan.

Di tengah manuver elite, rakyat hanya ingin satu hal. Kepemimpinan yang tegas dan jelas. Bukan dua sumber cahaya yang saling meredupkan, melainkan satu sumber yang memberi arah.

Isu soal matahari kembar mungkin kini mereda. Tapi bukan karena masalahnya selesai. Justru karena ada tanda-tanda. Bisa saja muncul bulan-bulan kembar, atau bahkan langit baru tanpa etika yang sama.

Dan inilah masalah terbesar. Bukan soal jumlah matahari. Tapi ketika tidak ada lagi yang benar-benar bersinar. Ketika semua sibuk menjaga simbol, rakyat hanya ingin jawaban sederhana: siapa yang sungguh bekerja?

Karena pada akhirnya, kekuasaan bukan tentang siapa yang paling bercahaya. Tapi siapa yang bisa menerangi jalan.

Kalau loyalitas ganda benar ada dan dibiarkan terus mengambang, Indonesia tak sedang berjalan menuju stabilitas. Di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kita justru melayang tanpa arah—di langit penuh cahaya, tapi tanpa pemimpin sejati.